Leyendas de la plaza del pueblo

En una pequeña villa resguardada por las sinuosas montañas y repleta de casas de colores cálidos,

la plaza del pueblo era el corazón que impulsaba la vida cotidiana de sus habitantes. Ahí, entre los adoquines

gastados y el verdor de las plantas trepadoras, se tejen las historias de quienes día tras día visitan el lugar.

Raúl, el abuelo juguetón que acompañado de sus imperecederas canas, relataba cuentos a quien quisiera oírlos;

María, la vendedora de flores con su sonrisa eterna; y los pequeños Luisa y Josué, inquietos descendientes

de un legado de juglares, sedientos por descubrir los secretos que contaba la brisa entre los árboles del lugar.

La plaza se transformaba con la luz del alba, dándoles un escenario de colores vivos a los habitantes.

Raúl, cuyo rostro contaba historias de esfuerzo y bondad, era el primero en llegar, depositando en el mismo banco de siempre

su anciano cuerpo, que aún guardaba la vitalidad de su juventud. Sus ojos brillaban, reflejando una mente

feroz y lúcida, que emergía a través de sus palabras cuando contaba historias.

María, cuyos rizos plateados coronaban una cara adornada de arrugas que dibujaban un mapa de incontables sonrisas,

dispersaba las fragancias de jazmines y rosas que parecían danzar a su alrededor. Mientras disponía su mercancía, solía conversar

con Raúl, a menudo se sumían en debates sobre las flores que engalanarían mejor el relato del día.

"Hoy siento que las petunias acompañarán el misterio que tengo preparado", comentaba Raúl con ojo crítico.

"Los geranios rojos serían mejores para resaltar la pasión de tus palabras," replicaba María,

con una sonrisa pícara.

Luisa y Josué, gemelos de cabellos como el trigo maduro y ojos curiosos como gatos en la noche,

corrían bajo el sol o la luna siempre presentes. A su corta edad, ya mostraban una sagacidad y hambre de aventuras

que les dejaba siempre al borde de la travesura. Para ellos, la plaza del pueblo era más que un espacio físico:

era un libro abierto, lleno de hojas en blanco listas para ser llenadas con sus peripecias y descubrimientos.

Un día, mientras Raúl regalaba a los vientos del lugar historias de antiguos dioses y bestias fabulosas,

Luisa preguntó con esa sinceridad implacable de la infancia:

"Abuelo, ¿alguna vez has visto un dinosaurio de verdad?"

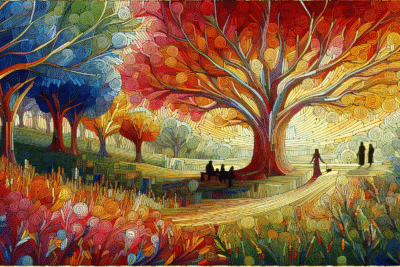

Raúl miró a la niña, sus luceros brillaban con el fulgor de un desafío. La plaza cayó en un silencio expectante,

mientras las hojas de los árboles y las flores de María parecían inclinarse hacia delante para escuchar mejor.

"Pues, no en carne y hueso, pero créeme que sí he sentido su presencia aquí mismo, en esta plaza,"

contestó el abuelo, tejiendo con su voz una red que atrapaba la atención de todos.

A partir de ese momento, la plaza se sumergió en la más encantadora de las leyendas, una que convocaba a gigantes

de otro tiempo, a criaturas majestuosas que, según Raúl, se habían disfrazado entre nosotros para contarnos sus historias.

Cada estatua, cada fuente y cada banco del lugar se fueron transformando, tomando vida con cada palabra del abuelo.

Los días pasaron, y la historia de los dinosaurios envolvía los atardeceres, pero algo extraño sucedió:

las flores empezaron a crecer de manera inusual, como alimentadas por los relatos de Raúl; las petunias,

los geranios, incluso los olvidados pensamientos, florecían con una vitalidad embriagadora.

Un amanecer, la plaza amaneció distinta. Una bruma suave la cubría, haciendo que los contornos familiares parecieran

bosques antiguos y misteriosos. Luisa y Josué, los primeros en llegar, escucharon un susurro diferente,

uno que parecía venir de la misma tierra. Miraron cautelosamente alrededor y no daban crédito a lo que sus ojos atisbaban:

grandes figuras emergían desde la niebla, figuras que se balanceaban y caminaban con la gracia de seres olvidados por el tiempo.

Escucharon, entonces, el risueño chasquido de Raúl acercándose:

"¿Y bien, niños? ¿Han venido a conocer de cerca a los dinosaurios de los que tanto hemos hablado?"

El asombro fue inmediato. Raúl, valiéndose de una obra de arte que había estado preparando durante meses en secreto,

con la connivencia de los habitantes de la villa, había transformado la plaza del pueblo en un jardín prehistórico,

llenando de estatuas vivientes y máquinas ocultas que imitaban el paso de gigantescos saurios.

El aplauso y la carcajada se unieron, naciendo de cada rincón del sitio. María apareció entonces, su risa complementaba

la melodía del lugar. "¡Vaya que sabes cómo dar vida a un cuento, mi viejo amigo!" exclamó mientras abrazaba a Raúl.

"La magia está en los ojos del que desea ver más allá," dijo Raúl, guiñando uno de los suyos a los niños.

Y así, sin más, la leyenda de la plaza del pueblo creció y se fortificó. Saurios de piedra y metal, cobijados por el

verde de las plantas, contarían de aquí en adelante historias de tiempos inmemoriales a quien tuviese el alma dispuesta

a escuchar. Un lugar donde la fantasía y la realidad se confundían, un espacio donde abuelos y nietos compartían el regocijo

de la imaginación desenfrenada. La plaza del pueblo nunca volvió a ser la misma, para alegría de todos los que la habitaban y visitaban.

Reflexiones sobre el cuento "Leyendas de la plaza del pueblo"

¡Sigue leyendo! No te pierdas estos cuentos: El álbum de fotografías que susurraba historias

El álbum de fotografías que susurraba historias Las recetas secretas y las anécdotas del sabor

Las recetas secretas y las anécdotas del sabor Latir en la tormenta un romance descarnado

Latir en la tormenta un romance descarnado El crepúsculo que une dos destinos

El crepúsculo que une dos destinos

El álbum de fotografías que susurraba historias

El álbum de fotografías que susurraba historias Las recetas secretas y las anécdotas del sabor

Las recetas secretas y las anécdotas del sabor Latir en la tormenta un romance descarnado

Latir en la tormenta un romance descarnado El crepúsculo que une dos destinos

El crepúsculo que une dos destinos

Subir

Deja una respuesta